新能源車虛火,小米入局靠譜?

“我們虧得起!”

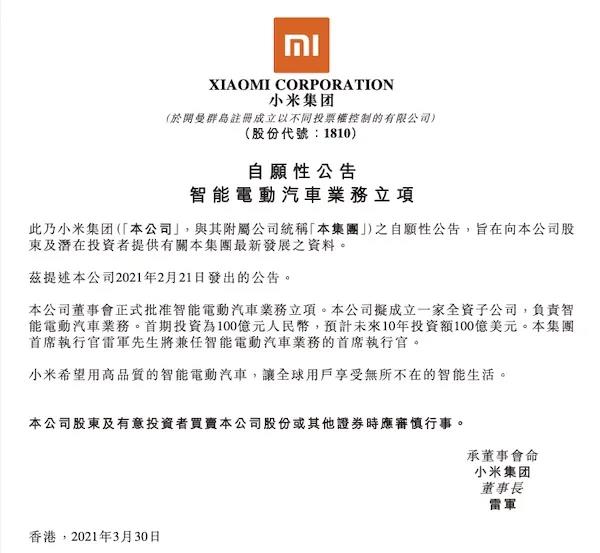

3 月 30 日,小米高調宣布造車,作為小米集團創始人,雷軍將親自兼任智能電動汽車業務的首席執行官。在發布會現場,雷軍動情地說道:“這會是我人生之中最后一次重大的創業項目,為了這個事業,我愿意壓上我所有的聲譽投入這一場戰斗。” 如此一來,繼阿里、百度之后,中國新能源汽車行業又添一個攪局者。

然而不久前,國家市場監管總局公布了一批車企的汽車召回計劃,4 萬余輛因安全隱患實施召回的車輛中,純電動新能源汽車超過 33000 輛。作為 “構筑產業體系新支柱” 的戰略性新興產業之一,新能源汽車行業卻亂象頻出。缺乏造車技術積淀的小米,選擇這個時候入局,真的靠譜嗎?

行業虛火,隱憂不斷

日前,新華社針對新能源汽車市場的虛浮發文指出,國內新能源汽車行業迅速發展的同時,“虛假宣傳”“虛火過旺” 已成為制約新能源汽車行業進一步健康發展的隱憂,其中包括虛假的產品性能指標、產品故障甩鍋消費者、“紙上造車”、“盲目招商” 等等。

比如,在發生多起車輛事故后,特斯拉屢屢甩鍋駕駛員,稱其操作不當,甚至在今年 1 月份特斯拉新車充電導致逆變器損壞事件中,特斯拉竟 “甩鍋” 國家電網,只字不提自身問題。

還有理想汽車,在去年 5 月、8 月、9 月、10 月,理想 ONE 先后發生多起斷軸事故,而理想方面卻以 “硬件優化升級” 為由企圖逃避召回責任,后在公眾壓力下才承認設計存在缺陷,不得已召回車輛并進行升級。

與此同時,新華社還指出部分車企紙上造車,盲目招商行業虛火旺。例如恒大汽車,其市值已高達 5000 億港元,卻尚未有一款量產車型在售。據《中國汽車報》統計,2019 年各車企規劃的新能源產能達到了 2000 萬輛,而 2019 年新能源汽車的銷量僅為 120 萬輛,產能超前近 20 倍。

資本市場的利好,使得企業魚貫而入,有些是為技術研發而融資,而有些則是為了 “淘金” 而進入這個市場。只要市場利好新能源,即便專業水平有限,依舊能躲過一時的批駁,虛火就這樣燒了起來……

小米孤注一擲是福是禍?

為何雷軍在這樣的時刻孤注一擲,選擇造車,從手機行業的趨勢來看可能是必然。根據 Digitimes Research 的報告,2020 年全球智能手機出貨量下滑 8.8%,這是近幾年來的新常態。

隨著中國手機市場的完善成熟,手機創新陷入瓶頸期,消費者更新換代欲望大大下降,而一直主打性價比的小米并沒有拿到手機利潤的大頭,即便華為讓出部分高端機份額,也并非長久之計。

而特斯拉和造車新勢力在國內的飛速發展有目共睹,加上國家政策的利好,一下子成為了香餑餑。然而隨著越來越多的巨頭加入到造車的洪流,隨著新老品牌新能源汽車紛紛面世,行業競爭急劇增長,行業門檻也越來越高,造車成為越來越燒錢的生意。

2016 年以來,蔚來累計凈虧損約為 337 億元,平均每年虧損約 62 億元,即便蔚來 2018 年新車上市之后已經開始回本。而對于從零開始的小米,造車對經驗、技術要求很高,如果沒有現成的行業經驗,要耗費很大的試錯成本,這樣看來,100 億美元的投入其實并不算多。

在發布會上,雷軍也承認造車的決定遭到了很多反對,“他們說汽車工業非常復雜,弄得不好很容易翻船,掉到溝里去,還有說法是別人的電動汽車都已經干了六年,你現在是不是晚了?”

特斯拉 CEO 馬斯克曾表示,“與手機或智能手表相比,汽車非常復雜,你不能去找富士康這樣的供應商,然后說 ‘給我造輛車’。” 不過之前有傳聞說小米可能會和長安汽車合作,確實與成熟的車企合作可以解決新能源汽車生產的牌照和供應鏈等問題。

然而還需要解決的是認可度問題,按照《深網》引用汽車行業人士的說法,“品牌影響力關鍵在于建設特別漫長,一旦成型,要改變比較難。但是,智能新能源汽車畢竟是新物種,在這種新事物到來的時候,的確存在品牌升級的機會。”

相比于有百年歷史的傳統車企,部分新興車企造車依舊有機會彎道超車,但是,還是要戒驕戒躁,優先解決產品力的問題。有人認為未來的汽車應該是高度智能化的出行空間,而不僅僅是一種交通工具。

可是,目前一些車企在自身技術尚未成熟或存在缺陷的情況下,仍迫不及待地搶占市場,期望迅速擴大規模,助長了行業 “泡沫” 滋生。如果小米能夠在這些問題上做好平衡,滿足市場和消費者真正的需求,還是有機會在新能源汽車賽道分一杯羹的。

博望財經

博望財經

礪石商業評論

礪石商業評論

獵云網

獵云網