工業互聯網的迂回戰

文| 郭仁賢

現如今的工業互聯網圈,沒點折騰的「功夫」還真是難以立足。

因此,不乏一些通過立人設、刷流量、拿大獎而存在感十足的廠商,另外,也有一些不慌不忙,悶聲發財的重磅玩家。

比如PTC,在工業互聯網平臺建設方面率先提出“快速連接、快速存儲、快速分析、快速應用”;

比如海爾,COSMOPlat平臺獲得工信部公布的2019年十大跨行業跨領域工業互聯網平臺清單中的第一名;

比如施耐德電氣,獨辟蹊徑地提出“綠色智能制造”,在工業制造、智能樓宇領域斬獲頗豐;

比如富士康,基于工業云平臺Fii Cloud打造的“熄燈工廠”,目前已在深圳、成都、鄭州、太原等進行試點;

比如華為,將FusionPlant定位為工業互聯網領域的“黑土地”,并以華為云EI作為他的核心利器 ··· ···

總之,各有各的玩法,各有各的特色。

當談及工業互聯網平臺的市場環境與競爭策略,海爾COSMOPlat工業互聯網平臺CTO謝海琴表示,“國內有數百家工業互聯網平臺,說明這個市場的需求是比較旺盛的。海爾COSMOPlat賦能了15個垂直行業,在整合、研發或者合作開發一些行業解決方案時,我們通常是跟這個行業中很有特色的企業去進行合作;或者,基于自身的經驗和能力,對方正好能切入到一個特別的角度。”

然而,在施耐德電氣高級副總裁、工業自動化業務中國區負責人龐邢健看來,市場競爭中,不在于多少個平臺將來會怎么發展,或者引進多少平臺,留下多少平臺。更重要的是,面對每一個工業場景,誰能夠真正為用戶帶來價值,去解決用戶端的問題,誰就可能會生存下來。

相比于海爾對于工業互聯網平臺的賦能有著細致的規劃,其平臺技術架構采用五層設計,以及母平臺與子平臺相互嵌套的方式,施耐德電氣似乎云淡風輕。據雷鋒網了解,EcoStruxure主要分為三層,未來EcoStruxure平臺技術和功能的升級,主要是在住宅、基礎設施、數據中心以及工業四大市場,以及樓宇、工廠、機器等六大專業領域,在每一個細分的領域不斷地去迭代技術。

不管是背景深厚、IT或OT基因較重的廠商,還是特色鮮明、優勢突出的廠商,在應對數百家工業互聯網平臺的市場環境時,大都有自己的一套「組合拳」在不慌不忙地應對著,而關于誰將取的最終的勝利,一直以來都是一個難解的問題。相比于眾多比較活躍的工業互聯網平臺廠商,有些廠商就低調多了。

近日,研華科技執行董事何春盛以自己犀利的觀察給出了問題的答案。“在我看來,現在做工業互聯網的有這三類企業,一類是從云端下來的企業,比如阿里、華為、微軟等;第二類是從底層上來做硬件的企業,比如研華等;第三類是從中間殺出來的,主要是做代工的企業,比如富士康等。”何春盛認為,“做工業互聯網平臺的這些企業,我更看好從硬件上來的工業互聯網廠商,我認為這些企業最后會是贏家,而不是從云端下來的廠商。”

另外,何春盛就研華工業互聯網的戰略部署、賦能路徑,以及他對于行業的一些觀察進行了闡釋。而在雷鋒網看來,相比于其他工業互聯網平臺廠商又快又狠的招數,研華工業互聯網平臺的戰略部署更像是一種迂回戰略,避其鋒芒的同時,尋求更大范圍的滲透。

前面提到做工業互聯網的企業可分為從云端下來的企業、從底層上來做硬件的企業,以及從中間殺出來的代工企業,而何春盛認為,第二類企業很可能是最后的贏家。

這是為什么呢?

上面我們提到企業的不同出身,下面從企業自我的定位開始說起。

目前,眾多傳統工業技術解決方案企業已發布了自己的工業互聯網平臺,比如西門子、海爾、樹根互聯、華為、阿里、航天云網、寶信、浪潮、紫光等;此外,也有大型制造企業孵化獨立運營公司在專注平臺運營,比如富士康、徐工、TCL、中聯重科等。

然而,有觀點認為,“制造型企業打造工業互聯網平臺在商業邏輯上行不通”,其主要是考慮到制造型企業不可能無私、毫無保留地將自己積累的先進經驗分享給競爭對手,同時,它的競爭對手也很難做到放心地加入這個平臺。雷鋒網通過和多位業內人士交流得知,這種擔憂確實存在。

何春盛表示,研華不把自己當成是制造型的企業,我們實際上是技術服務提供商,產品只是我們賦能的工具而已,所以我們不存在這個問題。每個企業都有自己獨特的Know-How,這是別人拿不走的。當我們了解了客戶的痛點后,我們設計了一些軟件、中臺、工業APP等提供給客戶,可以讓他方便導入整個AIoT或者工業互聯網。因為最終的Know-How在客戶手上,而我們的Know-How客戶也不見得能完全套用,并且我們的Know-How也不見得是最好的。

比如客戶需要做機臺連線,可以用我們的軟件去采集你的注塑機的數據,以及沖壓機、SMT(表面貼裝)的數據。關于數據如何讀取,比如當客戶的OEE(設備綜合效率)出來以后,每一家企業具體如何去判讀,研華是沒有辦法替代他們完成的,僅僅可以告知客戶其機臺運行的狀況,以及提醒他采取相應的對策。

此外,雷鋒網了解到,研華的WISE-PaaS工業物聯網云平臺不是單獨銷售的,主要是連同其硬件設備等一起服務于客戶。WISE-PaaS更多是采用分享經濟的方式,只需付較低的費用就可以連同硬件一起去使用。

工業企業的應用場景,很多時候會有很大的差異,其碎片化的應用問題比較突出。

工業APP不像消費型APP那樣,一個APP出來后可以覆蓋很多人,比如打車這種比較簡單的情形,會涉及到選車、確定路線和付款等這些共通的環節。

具體到工業現場的話,可能有很多的判斷需要做,并且流程會比較復雜。比如用工業APP設計一款圖紙,可能需要兩三步大家一起協同來判斷,那么這個時候,不同工業企業實際的情形可能就不太一樣。同一款產品很難大面積地普適于其他的工業用戶。

因此,在打造工業APP時,如何處理場景中共性和差異化的問題,以及到底要做多少款工業APP一直是讓專業人員犯難的事情。

然而,在目前的工業互聯網圈中,像研華這樣以發展眾多工業APP破解工業物聯網碎片化的應用困境,并提出對工業互聯網平臺進行「解耦」(de-coupling)和「重構」(re-factoring)這些新鮮概念的廠商卻還是開創性地。

前不久,也就是12月上旬在臺灣林口舉行的研華工業物聯網全球伙伴會議上,研華官方宣布,在面對工業物聯網極為碎片化的應用困境,研華以發展行業應用的工業APP破解現有挑戰,并通過對WISE-PaaS平臺進行「解耦」再「重構」,以模組化及微服務讓垂直行業系統集成伙伴(Domain-focused Solution Integrator, DFSI)更容易擷取并運用功能模塊。在此之后,即可再進一步與其「共創」(co-creation)開發完整行業服務方案。

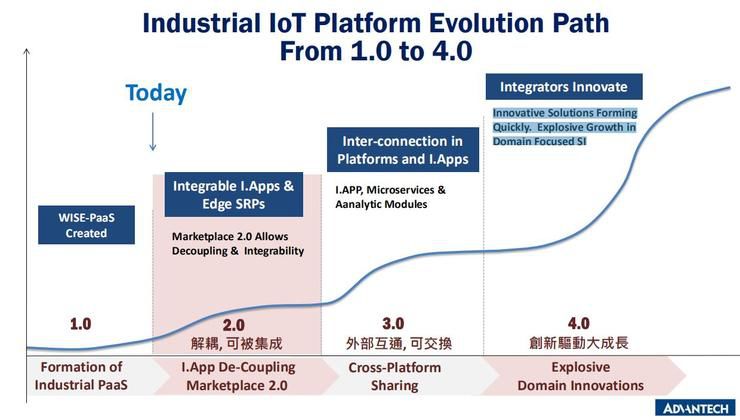

此外,研華還對外宣布了自身工業互聯網的整體發展戰略。雷鋒網了解到,其工業互聯網戰略共分為四個階段,分別是:

第一步,從2014年開始至今,這是WISE-PaaS的創建階段,主要是形成工業PaaS平臺。

第二步,從2019年開始,主要是WISE-PaaS平臺的「解耦」與「重構」,打造眾多工業APP。其策略方針包含鎖定垂直市場、提升產品技術動能、接軌創新趨勢,完善營運與導入WISE-PaaS Marketplace 2.0,以及加強伙伴深度鏈結、共創思維交流等三大策略方向。

WISE-PaaS Marketplace 2.0 包括:邊緣功能模組(Edge.SRP)、中臺(Common App)、產業通用APP (Industry App)、行業專用APP (Domain-Focused App)、AI模組,及顧問服務與教育訓練。

第三步,主要是使得WISE-PaaS與外部應用程序更好地互通,可交換信息,完善應用程序、微服務和分析模塊;「共創」產業生態,實現跨平臺共享。

第四步,最終實現創新驅動的大成長。通過集成商的創新,使得眾多創新解決方案迅速形成。

現如今,研華的工業互聯網部署正處于第二步,其主題是WISE-PaaS平臺的「解耦」與「重構」,那么研華到底要做多少工業APP才能覆蓋如此碎片化的工業場景呢?

“我們現在正處于摸著石頭過河的這種階段,”何春盛繼續補充到,當每一個工業APP在客戶使用的過程中,如果他們反饋一些信息給到我們,我們就會根據具體的情況、實際的場景不斷地去優化我們的工業APP,到最后,一些APP可能會拆開,也有可能會合并,所以這個得完全看客戶使用以后效果,并做進一步的驗證。

“研華是第一家提出這樣一個戰略思維的企業,這也是一個創新的商業模式。我們在實施的過程中,可能會很快,也可能會很慢,甚至我們在里面可能要再經過一些修正,比如每一個APP要算多少錢,我要怎么跟貢獻的人拆分等,這些細節的討論我們還沒有開始。”

當談及什么時候研華工業互聯網的部署可以進入第三步,雷鋒網了解到,大約到了2030年時,研華的「解耦」與「重構」基本可以定型,慢慢過渡到外部互通,可交換的階段。

現如今,眾多的工業互聯網平臺很多都是通用型的,可以同時賦能多個行業,尤其在數百家的平臺廠商這樣激烈的市場環境中,要如何順利出線、保持自己的競爭力呢?

雷鋒網了解到,部分廠商在賦能具體的垂直行業時,會首先選擇一些頭部企業或比較有特色的企業進行合作,落地一些標桿性的案例。而研華在開辟垂直領域時,對于目標案例企業并不會刻意去選取,而主要關注如何用一些硬件、軟件等產品更好地賦能企業,解決他的實際問題。

“越大的企業,越難做。在給大企業進行賦能時,甲乙雙方的磨合會是一段比較長的時間。”何春盛表示,對研華來說,我們并不會刻意地選擇一些頭部企業進行合作,而更關注有沒有真真正正地深入了解某個產業,有沒有相關比較好的賦能經驗等,以及是否能更好地為更多企業提供更好的服務。

現階段,海爾COSMOPlat平臺主要是對家電、電子、服裝、農業、化工、模具、機械、房車、建陶、能源、教育、食品、大健康、交通、智慧城市這15個垂直行業提供全場景工業互聯網解決方案,而施耐德電氣EcoStruxure平臺的賦能涵蓋了四大市場,包括住宅、基礎設施、數據中心以及工業,提供六個專業領域(樓宇、工廠、機器,電網、信息技術、配電)的解決方案。

研華WISE-PaaS的賦能方向是如何選取的呢?

何春盛表示,研華現階段主要是在工業、環保能源、交通、零售、醫療、物流等領域進行賦能,另外,我們的社會還會不斷有新的行業出來;當新的行業出來以后,如果它需要服務,我們就會馬上去賦能這些行業。比如光伏光熱,現在是一個新的方向,或者之前電動車出來以后,隨之而來的需要充電的充電樁產業,這是過去沒有的產品。所以研華工業互聯網的賦能方向是動態變化。

另外,在本次研華工業物聯網全球伙伴會議上,安捷物聯宣布與研華科技一起聯手,共同出資成立一家公司來推動綜合能源服務行業的發展。

安捷物聯董事長劉柏呈表示,安捷物聯與研華此次成立合資公司,剛好可以共贏。首先,WISE-PaaS可以看作是物聯網管控平臺,它需要有很多的應用場景或者相應的APP,安捷物聯現在已經為研華在電力、暖通、消防等需求側管理打通了最后一公里;反過來,研華在國內有700多個銷售,并且已深入到各行各業,在研華的銷售人員給安捷物聯做了培訓后,現在已經有一些項目對接了。具體到線下的服務、改造的工程等可以交給我們去實施,而線上則可以配合WISE-PaaS相關的、豐富的一些應用。

雷鋒網了解到,WISE-PaaS平臺現如今已經是4.0版本了,其中在1.0到2.0版本進行升級時,其技術架構經歷了一次大的調整,當談及未來研華WISE-PaaS平臺隨著賦能的行業不斷增多,其技術架構是否還會有大的調整,何春盛果斷表示:會的。

相比于其他廠商在開拓新的垂直行業時的亦步亦趨,研華的殺伐決斷,以及尋求更大范圍的滲透等顯得痛快多了。

在前面我們曾提到工業互聯網三類出身的企業,也提到了作為一個硬件廠商,研華如何看待對外賦能。

此外,據何春盛分析,做工業互聯網的這些企業,從硬件上來的工業互聯網廠商,會是最終贏家,而不是從云端下來的廠商。

何春盛表示,比如Google為什么要去買HTC的產品,首先,Google是一個純粹的軟件企業,一個云端的企業。如果他要做工業互聯網,就必須從云端下來,就要擁有硬件,要擁有連接客戶的端點。如果沒有端點,將很難掌握最終的用戶,所以像我們研華這樣從硬件上來的,然后往中臺去做,然后構思怎樣幫客戶提供更多SaaS的完整解決方案,比如我們正在進行中的「解耦」和「重構」,其實都是在探索如何讓賦能的過程更簡單、更快。

“工業互聯網與消費互聯網,是不一樣的。消費互聯網一般是跟人有關系的,而工業互聯網是跟機器有關,跟場景有關的。從云端下來的工業互聯網廠商,更擅長于將各種場景的數據收集起來進行一些分析。因此,我認為從硬件上來的工業互聯網廠商會離最終的贏家近一些。”

不管是公有云Public cloud,還是私有云Private cloud,未來企業的云,一定會進入hybrid時代。

何春盛對雷鋒網進一步解釋到,就比如現如今我們每家都有很多的銀行戶頭一樣,每一個銀行戶頭的用途都是不一樣的。繳水電費的可能是招商銀行,做投資的可能是建設銀行或工商銀行,而做股票的可能又是另外一個,此外,家里可能又有自己的一個小金庫,專門存放珠寶或美金、日元等,因此,未來每一個企業都不會只用一套云,而是會用很多云。

私有云一定是工業場景里必要的,但同時,企業也不會把全部的數據都放到公有云,而且不會只有一家。

在這種情況下,在我看來,像研華這樣從硬件上來的工業互聯網廠商,我們會比其他廠商更有優勢。除了擁有專業知識,我們還更懂得設備的數據采集以及關鍵數據的提取,我們有Know-How,我們的WISE-PaaS 也支持公有云、私有云和混合云,客戶根據需要自行選擇即可。

現如今,工業互聯網平臺加速從概念走向應用落地,平臺之爭將更加加劇。數百家的工業互聯網平臺,到底有多少會被留下?

海爾COSMOPlat工業互聯網平臺CTO謝海琴曾表示,“這么多家的工業互聯網平臺,從用戶角度來看,其實是各有特色的,可以根據自己的需要去選擇。而最終這些平臺,肯定會歷經大浪淘沙只留下一部分,在這些工業互聯網平臺中,最后可能會有些合并。”

現如今,PTC 在平臺構建中,積極通過股權投資等方式與其他龍頭實現更深層次的合作,從而彌補自身的短板;

比如GE,將軟件與數據分析作為企業的戰略核心,基于 Predix 平臺整合 Proficy、APM、OPM等軟件服務;

比如西門子MindSphere,在邊緣控制器上集成分析引擎,通過運行 RMS 速度、零峰值速度等七類算法進行振動分析,實現設備預測性維護;

比如華為FusionPlant,集成自動化代碼檢查工具 CodeCheck,基于近 2000 條檢查規則對代碼缺陷進行準確檢測和分析,提升產品質量分析、供應鏈管理等應用的開發效率 ··· ···

據工業互聯網白皮書(2019討論稿)的信息,平臺經濟的集聚效應和邊際效應決定了最終只有少數企業能夠成為主導。一旦個別工業互聯網平臺形成規模優勢后,海量的數據、應用、合作伙伴資源和逐漸攤薄的建設推廣成本將對同領域內的競爭平臺形成降維打擊,甚至是將競爭者轉化成其生態的參與者。

雷鋒網了解到,經過多年發展,平臺核心關鍵技術加速成熟,大企業聚焦具體場景、圍繞特定需求、定制化的開發一套完整的平臺方案的技術壁壘已大大降低,而如何低成本、快速、靈活的向中小企業提供通用化平臺應用服務,依然是平臺技術體系中的核心難題。

未來,隨著工業數據、機理、知識的沉淀,傳統軟件功能的進一步解耦,新型工業 APP 可以基于通用功能的組合集成快速交付,具有更好第三方開發者生態的平臺將快速興起。

在強敵環伺的工業互聯網圈,一個從硬件上來的,將自己定位于「技術服務提供商」的工業互聯網平臺玩家,研華他堅定地給自己設定了從「解耦」到「重構」,再到「共創」這樣的成長路線。這樣的迂回戰略,能否將自家的WISE-PaaS以及軟、硬件等滲透到更大范圍,成為工業互聯網的最終贏家?平臺之爭的大幕即將慢慢拉開 ··· ···

猜你喜歡

三六零Q2安全業務同比高增98.76%,第二增長曲線已成

安全業務實現營收9.08億元,其中第二季度收入6.54億元,同比增長98.76%,環比增長157.16%

投中網

投中網

獵云網

獵云網

博望財經

博望財經