豆瓣上,20多萬(wàn)具“尸體”分享自己“社會(huì)性死亡”尷尬的狂歡

人生在世,總要經(jīng)歷幾次“社會(huì)性死亡”。

近日,這個(gè)本屬小眾的詞條被一起一再反轉(zhuǎn)的“女子控訴男友強(qiáng)奸”事件送上了熱搜,引發(fā)廣泛關(guān)注。當(dāng)事人羅冠軍(男)在接受媒體采訪時(shí)稱自己的生活受到了很大影響,半年搬了三次家,換了三份工作,已經(jīng)“社會(huì)性死亡”。

值得注意的是,事件中登上熱搜的正是“社會(huì)性死亡”一詞。人是社群性動(dòng)物,當(dāng)個(gè)體的人出于某種原因與其所處社會(huì)產(chǎn)生割裂,不為本屬的社會(huì)關(guān)系所容納,甚至嚴(yán)重到“沒(méi)有立錐之地”,個(gè)中孤獨(dú)與痛苦是無(wú)法想象的。當(dāng)其原有的、或刻意維系的形象被抹去,也就產(chǎn)生了一種“死亡”般的感受。

不過(guò),在網(wǎng)絡(luò)世界中,“社會(huì)性死亡”卻變成了一種節(jié)點(diǎn)性的狀態(tài),指的是在某一時(shí)刻發(fā)生的某一件具體糗事,“尷尬”是墓志銘的中心詞。

尷尬“致死”

事實(shí)上,“社會(huì)性死亡”出自美國(guó)作家托馬斯·林奇《殯葬人手記》一書,其中對(duì)“死亡”的含義進(jìn)行了三種劃分:聽(tīng)診器和腦電波儀測(cè)出的,叫“肌體死亡”;以神經(jīng)末端和分子的活動(dòng)為基準(zhǔn)確定的,叫“代謝死亡”;而親友和鄰居所公知的死亡,叫“社會(huì)性死亡”。

然而,當(dāng)嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)詞條被應(yīng)用于生活時(shí),總會(huì)發(fā)生不同程度的“誤讀”,甚至最終會(huì)失去其“本來(lái)面目”。

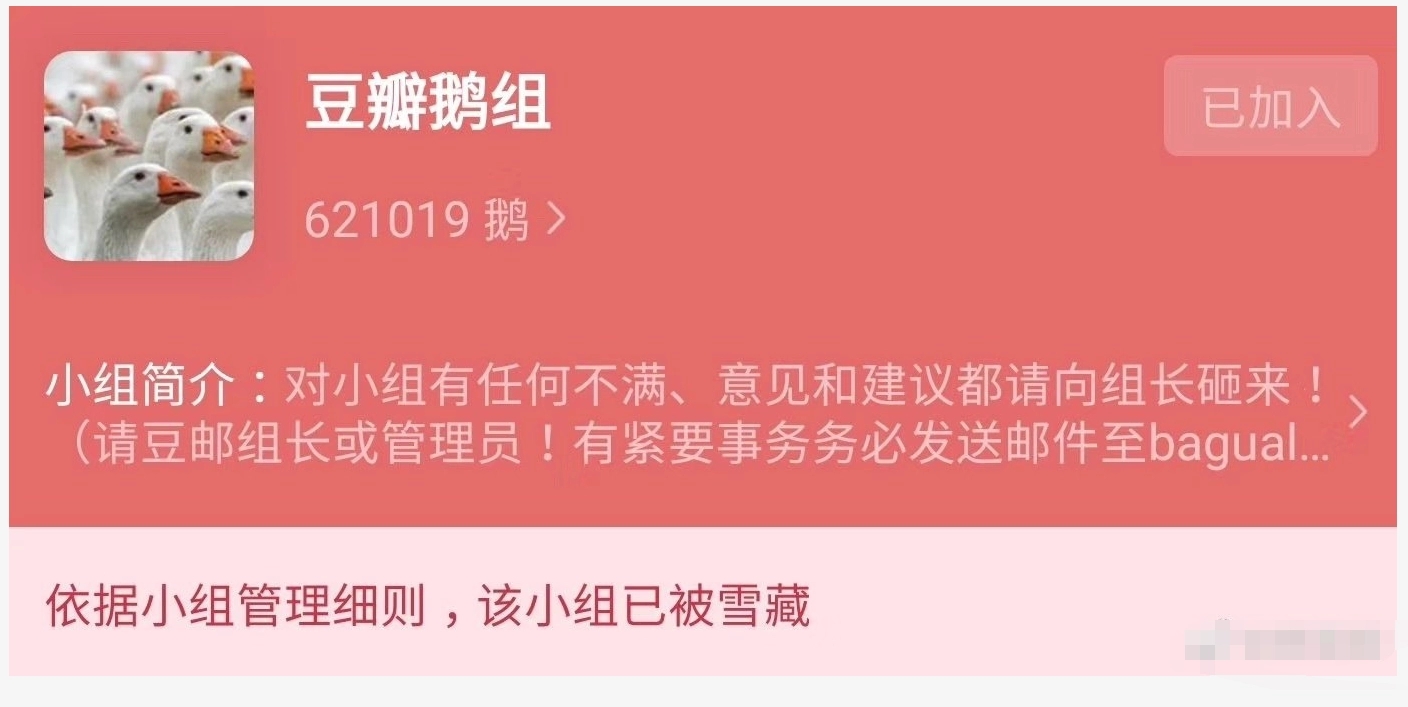

在豆瓣上,有一個(gè)名為“社會(huì)性死亡”的小組,它成立于2020年4月,發(fā)展迄今已經(jīng)聚集了近22萬(wàn)人。組員們自稱“尸體”,他們自愿分享經(jīng)歷過(guò)的糗事,并對(duì)“社會(huì)性死亡”進(jìn)行重新定義:多為在他人面前出丑的意思,已經(jīng)丟臉到?jīng)]臉見(jiàn)人,只想地上有條縫能鉆進(jìn)去的程度。與“公開(kāi)處刑”意思相近。

在這里,有人上網(wǎng)課時(shí)吐槽老師卻忘關(guān)麥、有人因手誤在工作群里“拍了拍”老板、有人偷拍陌生人卻忘記關(guān)閃光燈,還有新手司機(jī)“被迫”在眾目睽睽之下倒車入庫(kù)……糗事發(fā)生的當(dāng)下,“被圍觀”的當(dāng)事人尷尬至極,只想“原地消失”。

一名豆瓣網(wǎng)友回憶說(shuō),讀初中時(shí)課間跑操,途中不知什么原因自己的褲子掉到了腳踝處,而他卻“一直都沒(méi)注意,拖著跑了一路”,直到后面帶隊(duì)的體育委員“憋紅了臉”跑來(lái)提醒,他才敢忙脫隊(duì)到路邊提上褲子。結(jié)果,“其他班級(jí)跑過(guò)我身邊時(shí)都側(cè)臉沖我笑。”

“如果別人的糗事算社會(huì)性死亡的話,”這名網(wǎng)友說(shuō),“那我簡(jiǎn)直就是被當(dāng)眾鞭尸了。”

不過(guò),當(dāng)“被圍觀”的場(chǎng)合從現(xiàn)實(shí)世界平移至網(wǎng)絡(luò)世界,當(dāng)事人心理也隨之發(fā)發(fā)生了變化,“這里沒(méi)人會(huì)感到尷尬,只會(huì)感覺(jué)好笑。”上述網(wǎng)友告訴AI財(cái)經(jīng)社。

在他看來(lái),“死尸”們分享自己的“黑歷史”并不是為了給他人帶來(lái)快樂(lè),而是為了自己能夠“正視它、接受它”。他結(jié)合自己的心路歷程告訴AI財(cái)經(jīng)社,在加入“社會(huì)性死亡”小組之前,每當(dāng)回憶起糗事時(shí),哪怕一個(gè)人獨(dú)處也會(huì)感覺(jué)“非常尷尬”。而現(xiàn)在,甚至還會(huì)感覺(jué)“自己挺可愛(ài)”的。

當(dāng)然,有將近22萬(wàn)人參與討論的話題,已經(jīng)構(gòu)成了一種社會(huì)現(xiàn)象。現(xiàn)象的成因,既有對(duì)學(xué)術(shù)詞條的誤讀,也有在網(wǎng)絡(luò)朋克文化環(huán)境下,人們對(duì)死亡的“戲謔”性曲解,消解了這個(gè)命題原本的“嚴(yán)肅性”和“悲傷體驗(yàn)”,從而在虛擬世界掀起了一場(chǎng)狂歡。

不過(guò),真正對(duì)近22萬(wàn)網(wǎng)友形成號(hào)召力的,依然是個(gè)體心理層面的需求。當(dāng)“死尸”們?cè)谛〗M中分享糗事時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)自己竟有數(shù)量如此龐大的“難兄難弟”,他們的經(jīng)歷甚至比自己更加難堪。

在這樣一個(gè)充滿共同經(jīng)驗(yàn)話語(yǔ)的空間里,個(gè)體的特殊性也就不復(fù)存在了,而這種特殊性正是“尷尬感”的起源。因此,“尸體”們?cè)凇吧鐣?huì)性死亡”小組中感受到了一種歸屬感和認(rèn)同感,甚至在競(jìng)相捧腹中獲得了一種成就感。

可以這樣說(shuō),伴隨著曾經(jīng)的“黑歷史”逐漸明朗化,在尷尬經(jīng)歷解毒的同時(shí),一個(gè)群體贏得了屬于自己的勝利。

“死因”診斷

在具體時(shí)刻下,一個(gè)人所擁有的社會(huì)關(guān)系是固定的,當(dāng)他的言行打破了原有平衡,“無(wú)地自容”的尷尬感勢(shì)必會(huì)隨之而來(lái)。

在清華大學(xué)公共管理研究所副所長(zhǎng)賈西津看來(lái),作為生物體存在的人不僅具有生物性,還具有社會(huì)性,而社會(huì)性是由個(gè)體扮演的社會(huì)角色界定的。

人的社會(huì)角色復(fù)雜多樣,諸如職業(yè)、身份,以及天然性別等等都構(gòu)成一種社會(huì)角色,“其他人會(huì)對(duì)你的社會(huì)角色產(chǎn)生某種預(yù)期。”

賈西津?qū)ξ覀兎治龇Q,當(dāng)一個(gè)人遇到瞬間糗事的情況時(shí),他所扮演的社會(huì)角色的連續(xù)性遭到破壞,他人的社會(huì)期望隨之出現(xiàn)落差,從而產(chǎn)生個(gè)體社會(huì)性的倒錯(cuò),這便是尷尬感產(chǎn)生的原因。

不過(guò),網(wǎng)絡(luò)上狹義的“社會(huì)性死亡”卻早已將熟人群體摒除在外了。

“社會(huì)性死亡”小組在今年5月更新的組規(guī)中,在原來(lái)的基礎(chǔ)上對(duì)“社會(huì)性”進(jìn)一步定義:在他人面前,在大眾面前,在不熟的人面前,情侶關(guān)系,夫妻關(guān)系,無(wú)話不談的親密關(guān)系,都不算。

那么,為什么人們會(huì)如此在乎陌生人的“眼光”呢?

人類心理學(xué)將一部分人稱為“適應(yīng)性完美主義者”,這個(gè)群體容易過(guò)高估計(jì)身邊人對(duì)自己外貌和言行等方面的關(guān)注程度,所以他們時(shí)常會(huì)以一種高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己。所以,當(dāng)他們沒(méi)有達(dá)到這種預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),就會(huì)出于“失敗”而產(chǎn)生一種尷尬的感覺(jué)。

而從人的社會(huì)性出發(fā),在賈西津看來(lái),一個(gè)人社會(huì)角色的形成是一種合力的結(jié)果,除了熟人,陌生人對(duì)個(gè)體也有社會(huì)預(yù)期,也參與了社會(huì)角色的建構(gòu)。“盡管陌生人對(duì)生活持續(xù)性影響不會(huì)很大,但誰(shuí)也不知道陌生人在將來(lái)會(huì)扮演怎樣的角色。”

“陌生人屬于一種未知群體,是一種多可能性群體。”賈西津?qū)ξ覀兎治龇Q,“所以,即使面對(duì)陌生人,我們也希望展示出自己好形象。”

除此之外,一個(gè)人能夠最終意識(shí)到自己所扮演的社會(huì)角色,也少不了陌生人的參與。

“這就是社會(huì)學(xué)中’鏡中我’的概念,”賈西津說(shuō),“我們會(huì)對(duì)他人產(chǎn)生社會(huì)預(yù)期,也會(huì)意識(shí)到他人對(duì)自己的社會(huì)預(yù)期,我們?cè)诙x他人過(guò)程中最終意識(shí)到自己的社會(huì)角色。”

不過(guò),賈西津同樣認(rèn)為,如果抱定自己所扮演的社會(huì)角色以及對(duì)他人的社會(huì)預(yù)期,就會(huì)導(dǎo)致社會(huì)意識(shí)的固化,“好比會(huì)有人認(rèn)為一個(gè)人就該怎樣怎樣。生命是多樣的,充滿著無(wú)限可能。我們既不能偏執(zhí)于對(duì)他人的社會(huì)期望,也不應(yīng)將自己固化在某一個(gè)角色之內(nèi)。”

所以,戰(zhàn)勝自己黑歷史的辦法,就是敢于正視它。我們不妨學(xué)習(xí)豆瓣小組中的“尸體”們,去另一個(gè)時(shí)空扮演另一種角色,從而為自己的生命尋找一個(gè)出口。

猜你喜歡

水“淹”豆瓣開(kāi)分難

流量藝人擔(dān)綱的國(guó)產(chǎn)熱播劇,直到播出完結(jié)還不能開(kāi)分,在豆瓣上已經(jīng)成為常態(tài)。如何平衡粉絲和普通觀影群體之間的分歧,并更好治理水軍,豆瓣還需要找到更優(yōu)解。豆瓣需實(shí)名注冊(cè),已告別“私密小組”時(shí)代

4月26日消息,豆瓣更新個(gè)人信息保護(hù)政策。被稱互聯(lián)網(wǎng)第一吃瓜基地,豆瓣第一大組被“炸”,擁有68萬(wàn)組員

4月14日下午,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“飯圈”亂象治理專項(xiàng)行動(dòng)的公告》的工作要求,營(yíng)造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,豆瓣停用問(wèn)題小組共7個(gè)。豆瓣訴微博不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)并索賠1元,微博回應(yīng):系正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)

3月31日消息,針對(duì)“豆瓣對(duì)微博提起不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟”一事,“微博發(fā)言人”發(fā)布聲明稱,微博超話所開(kāi)展的超新星計(jì)劃并非針對(duì)某一平臺(tái),屬于正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)范疇,完全不存在任何不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和抄襲行為。豆瓣起訴微博不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),索賠1元!未經(jīng)授權(quán)抄襲多個(gè)豆瓣小組名稱

3月30日晚間,豆瓣在社交平臺(tái)上曬出與微博的民事起訴狀。

市界

市界

博望財(cái)經(jīng)

博望財(cái)經(jīng)

《財(cái)經(jīng)天下》周刊

《財(cái)經(jīng)天下》周刊